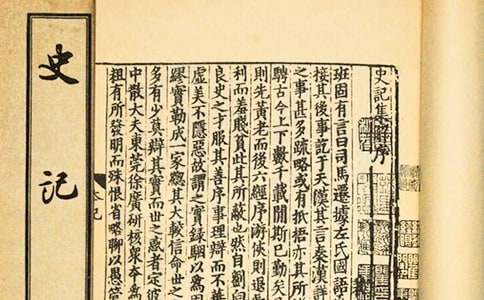

- 《史记》中的成语 推荐度:

- 相关推荐

《史记》中的成语(通用20篇)

无论是在学校还是在社会中,大家都有令自己印象深刻的成语吧,成语的语言文字是非常深奥的,含义是非常值得我们学习的,你知道有哪些广为流传的成语吗?下面是小编为大家收集的《史记》中的成语,希望能够帮助到大家。

《史记》中的成语 1

纸上谈兵

出处:赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善括母问奢其故,奢曰:兵,死地也,而括易言之使赵不将括既已;若必将之,破赵军者必括也!(史记·廉颇蔺相如列传)

翻译:赵括从年轻的时候就学**兵法,谈论用兵打仗的事,认为天下没有人能够抵挡他曾经与他的父亲赵奢谈论战事,赵奢无法难倒他,但是(赵奢)不承认他有军事才能赵括的母亲问赵奢原因,赵奢说:战争,是事关生死的境地,但赵括把它说得轻而易举假使赵国不让赵括做将军也就算了,如果一定要他担任将军,那么毁掉赵国军队的'一定是赵括

喻意:比喻空谈理论,不能解决实际问题也比喻空谈不能成为现实。

《史记》中的成语 2

一字千金

子楚继位只有三年便去世了,太子嬴政继位。他尊奉吕不韦为相国,尊称他为“仲父”。当时,秦王嬴政年纪还小,太后亲自主持朝政,实际是吕不韦执掌大权。赵姬与吕不韦旧情复发,二人私通。

此时,战国四公子,即魏国信陵君、楚国春申君、赵国平原君、齐国孟尝君,名声远扬,他们礼贤下士、广交宾客,并且借此互相倾轧争斗。吕不韦所在的秦国虽然强大,他的家里虽然富有,家僮甚至多达万人,但是却不如这四人那么有声誉。吕不韦经常感到羞愧,于是,他不惜重金,召来了众多文人学士,优待他们,门下的食客达到了三千多人。

当时,诸侯各国有许多辩才,例如荀卿等人,他们著书立说,使自己的学说主张遍布天下。吕不韦也打算如此,他要求门下的食客们都将自己的见闻记载下来,最后将其汇集,编排成八览、六论、十二纪,共有二十余万字。他认为这些内容包括了天地万物以及古今万事,便为其取名叫《吕氏春秋》。不久,吕不韦把《吕氏春秋》刊写并张贴在咸阳的城门上,并且在其上悬挂赏金,邀请各地的'游士、宾客,说如果谁可以增减书中的一个字,就可以得到赏金千金。

《吕氏春秋》是一部重要的历史古籍,它为后人研究战国末期及其之前的中国各方面的历史提供了宝贵的资料。

《史记》中的成语 3

毛遂自荐

出处:秦之围邯郸,赵使平原君求救,合从于楚,约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕平原君曰:使文能取胜,则善矣文不能取胜,则歃血于华屋之下,必得定从而还士不外索,取于食客门下足矣得十九人,余无可取者,无以满二十人门下有毛遂者,前,自赞于平原君曰:遂闻君将合从于楚,约与食客门下二十人偕,不外索今少一人,愿君即以遂备员而行矣(史记·平原君虞卿列传)

翻译:秦兵围困邯郸,赵王派遣平原君去求救,到楚国签订合纵的盟约平原君约定与门下既有勇力又文武兼备的食客二十人一同(前往)平原君说:假如用和平方法能够取得成功,那就太好了假如和平方法不能取得成功,那么(我)就在华屋之下用歃血的方式,也一定要合纵盟约签订再返回随从人员不用到外边去寻找,在门下的食客中选取就够了找到十九个人,其余的人没有可以选取的,没办法补满二十人(的`额数)门下有(一个叫)毛遂的人,走上前来,向平原君自我推荐说:毛遂(我)听说先生将要到楚国去签订合纵盟约,约定与门下食客二十人一同(前往),而且不到外边去寻找可是还少一个人,希望先生就以(我)毛遂凑足人数出发吧!

喻意:比喻自告奋勇,自己推荐自己担任某项工作

《史记》中的成语 4

负荆请罪

廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至相如门谢罪。——《史记·廉颇蔺相如列传》

战国时,廉颇和蔺相如同在赵国做官。蔺相如因功大,拜为上卿,位在廉颇之上。廉颇不服,想侮辱蔺相如。蔺相如为了国家的利益,处处退让。后来廉颇知道了,感到很惭愧,就脱了上衣,背着荆条,向蔺相如请罪,请他责罚。后来用“负荆请罪”表示主动向对方承认错误,请求责罚。

《史记》中的成语 5

一言九鼎

出处:毛先生一至楚而使赵重于九鼎大吕毛先生以三寸之舌,强于百万之师(史记·平原君虞卿列传)

翻译:毛先生一到楚国,就使赵国的分量重于传国的宝器(他)凭借三寸之舌,强过百万雄师

喻意:比喻说话力量大,能起到很大的作用

出处:父老苦秦苛法久矣!诽谤者族,偶语者弃市吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中与父老约,法三章耳;杀人者死,伤人及盗抵罪馀悉除去秦法,诸吏民皆案堵如故(史记·高祖本纪)

翻译:父老乡亲们苦于秦朝的严苛法律已经很久啦!批评朝政得失的要灭族,偷偷议论的要处以死刑我和诸侯约定,先入关的人就称王,我应当称王整个关中现在我和父老们约定,法律只有三条:杀人的人判 处 死 刑,伤人和偷盗的要坐牢剩下的`秦朝法律全部取消,所有官吏平民都像往常一样生活

喻意:泛指订立简单的条款,以资遵守

《史记》中的成语 6

卧薪尝胆

越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。——《史记·越王勾践世家》

春秋末年,越国被吴国打败,越王勾践立志报仇。据说他睡觉睡在柴草上头,吃饭、睡觉前都要尝一尝苦胆,策励自己不忘耻辱。经过长期准备,终于打败了吴国(《史记·越王勾践世家》只有尝胆事,苏轼《拟孙权答曹操书》才有“卧薪尝胆”的话)。形容人刻苦自励,立志雪耻图强。

《史记》中的成语 7

毛遂自荐

门下有毛遂者,前自赞于平原君。——《史记·平原君虞卿列传》

毛遂是战国时代赵国平原君的门客。秦兵攻打赵国,平原君奉命到楚国求救,毛遂自动请求跟着去。到了楚国,平原君跟楚王谈了一上午没有结果。毛遂挺身而出,陈述利害,楚王才答应派春申君带兵去救赵国。后来用“毛遂自荐”借指自己推荐自己。

《史记》中的成语 8

奇货可居

吕不韦,原本是韩国阳翟的一个大商人。擅长经营之道,他往来各地,贱买贵卖,因此积累了千金的家产。

秦昭王四十年,秦国太子去世。两年以后,秦昭王把他的次子安国君立为太子。安国君非常宠爱一位姬妾,还把她立为正室夫人,号称华阳夫人。安国君有二十多个儿子,但是,华阳夫人没有能给他生一个儿子。

安国君的儿子里,有一个名叫子楚,他的母亲名叫夏姬,不受安国君的宠爱,所以备受冷落。而子楚,在安国君眼里,有他也行,没他也可,后来,子楚被秦王派到赵国去当质子。即便有了人质在手,赵国还是经常遭到秦国的攻打。赵王大概认为子楚的父亲都没把他看得多么重要,便也杀都懒得杀他,况且如果杀了他,不仅没什么意义,反倒给了秦国一个借口。所以,子楚在那里并没有受到礼遇,倒也没有生命之危。

子楚虽然是秦国太子的儿子,又担当这么危险的任务,为国家做出了巨大的牺牲,但是所享受的待遇却很差。秦国那边根本不关心他,就像没这个人似的,赵国不杀他就算庆幸了,更不要说给他提供点补助了。他日常乘坐的'车辆比较破旧,生活的费用也不宽裕,日子过得十分清苦,他在赵国过得很不如意。

当时,吕不韦正在赵国都城邯郸经商,一次偶然的机会,见到了被当作人质的秦王之孙子楚。吕不韦虽然是个商人,但是却有着十分敏锐的政治眼光和极大的政治野心,他认为子楚的利用价值极大,可以说是奇货可居。于是,他正式去拜见了子楚,对他说:“我帮助公子光大您的门第。”子楚听后不以为然,笑着说:“先生还是先光大自己的门第,然后再来光大我的门第吧。”

吕不韦则说:“您还不知道吧,在下的门第要等到公子的门第光大之后才能光大起来。”子楚见吕不韦不像是在跟他开玩笑,同时他又不明白吕不韦这句话的意思,因此,他请吕不韦入座,和他深入地交谈起来。

吕不韦说:“秦王老了,活不了多长时间了。安国君被立为太子,在下私下里听说,安国君十分宠爱华阳夫人,对她言听计从,可是很遗憾华阳夫人没有儿子。虽然如此,她却能够对嫡系继承人的选立起决定作用。现在,公子兄弟有二十余人,您只排在中间,并不受宠,又加上长久地在国外做人质,与父亲安国君的感情更加深厚不了。如果秦王去世,安国君继位后,他也不会把您召回秦国,让您有机会与在他身边的儿子们竞争太子的位置。”子楚说:“是这样啊。那我该怎么办呢?”

吕不韦说:“就像我们商人做生意需要资本一样,没钱什么都解决不了。公子现在缺少的就是钱,所以您没有能力送东西给您的亲戚,也没有能力结交那些贵族身边的宾客。所以即使你是再好的商品,也没人愿意出来替你宣传包装。在下虽然不能富可敌国,但手里也有几个钱,在下愿意拿出千金,来替公子做这件事情,在下要让公子成为华阳夫人的儿子。”子楚听了这话,立即离开座位,向吕不韦叩头,说:“如果先生的计策能够成功,事成之后,我愿意与先生共同享有秦国的土地。”

《史记》中的成语 9

胸怀大志

李斯,楚国上蔡人,他年轻的时候,曾经担任过乡里的小官吏。一次,他看见官吏办公地点的厕所里,有一个老鼠在吃着脏东西,而每当有人或者其他的动物走近它的时候,这个老鼠总是担惊受怕,吓得躲起来。

后来,李斯因为要办理公事,到了粮仓里,他注意到粮仓里的老鼠吃着储积的粮食,住在宽敞的地方,却不会受到人或者是其他动物的惊扰,见到他不害怕。因此,两相比较,李斯叹息着说:“一个人是贤能还是蠢才,就好比老鼠一样,都是由自己所处的环境决定罢了!”为此,李斯立誓要勇敢地追求名和利。于是,他辞去官职,到当时的名士荀卿那里,跟他勤奋地学习帝王之道,而这些只是为了一个念头,那就是将来的飞黄腾达,高官厚禄。为此他鄙视世人追捧的所谓的`道德。

学业完成以后,李斯心里认为,楚王不值得自己为他效力,而关东六国都很微弱,没有自己施展才华的空间,所以,他决定到秦国去效力。在与荀卿辞别的时候,李斯激昂地说:“学生听说,人如果遇到了时机就不要错过。

如今,大国争雄,像我这样的游说之士正好可以大展拳脚、建功立业、加官晋爵、享受荣华富贵。秦王想要吞并各国,称帝而一统天下,这正是学生扬名的好机会。身处卑贱地位而不想办法改变的人,就好比见到肉只是知道吃的禽兽,徒有人的躯壳罢了。

对于一个人来说,地位的卑贱是最大的耻辱,处境穷困是最大的悲哀。长久地处在卑贱的地位与困苦的境遇之中,却还愤世嫉俗、厌恶名利,而自称与世无争,这就不是士人的本色了。因此,学生要去西方,到秦国去游说秦王,成就一番事业。”

《史记》中的成语 10

一字千金

出处:吕不韦乃使其客人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。(《史记·吕不韦列传》)

翻译:吕不韦便让他的门客各人著录所见所闻,辑集纂论编为八览、六论、十二纪,有二十多万字。吕不韦认为其中详尽论述了天上地下世间万物从古至今的事情,称之为《吕氏春秋》。(命人)刊布在咸阳的城门,上面悬挂着一千金,遍请诸侯各国的游士宾客,若有人能增删一字,就给予一千金的奖励。

喻意:称赞文辞精妙,不可更改。也指书法作品的.珍贵。

《史记》中的成语 11

一言九鼎

出处:毛先生一至楚而使赵重于九鼎大吕。毛先生以三寸之舌,强于百万之师。(《史记·平原君虞卿列传》)

翻译:毛先生一到楚国,就使赵国的分量重于传国的宝器。(他)凭借三寸之舌,强过百万雄师。

喻意:比喻说话力量大,能起到很大的.作用。

《史记》中的成语 12

釜底游鱼

东汉顺帝时期,有一个小官吏名叫张纲,此人为人忠诚,刚直不阿。当时的大将军梁冀独断专行,张纲看不惯梁冀贪污腐化、残害忠良的行为,便上奏皇上揭露梁冀。满朝的文武百宫为之举动震惊,但因为梁冀的势力实在太大,最终皇帝对他也无可奈何。此后梁冀对张纲恨之入骨。于后来,广陵张婴造反,梁冀想要借刀杀人,派张纲去广陵当太守。张纲胸有成竹,上任后便前去说服张婴归顺朝廷,并表示要坚决惩办贪官污吏。张婴被说服了,他开诚布公的说:“为了生计我们才聚在一起起事,就好像鱼儿游在锅里,很快就会死亡,我们心甘情愿的归顺朝廷。”从此广陵太平无事。

中国史记成语故事恩怨分明

战国晚期,张仪赴楚国宰相家喝酒,结果被怀疑偷了楚相的一块玉璧,他抵死不认,被拘起来掠笞数百。张仪当发秦国宰相后,他开诚布公的写信警告楚国宰相:“那一日我陪你喝酒,你却找个理由鞭打我。你守护好你的国家,我要攻打你的`城池了!”疑神疑鬼是个坏毛病,自个儿苦恼活该。为官狐疑很麻烦,小不忍则误国。国事、家事、私人恩怨,杂七杂八分不清楚,做不到恩怨分明最终都会有因果报应,前有楚相乱施家法,后有张仪公报私仇,楚国因此被逼到生死存亡的境地,丢城失地。

《史记》中的成语 13

功亏一篑

张仪游说燕昭王说:“大王最亲近的国家莫过于赵国。当初赵襄子想吞并代国,就和代王约定在句注(战国时属于赵国,在今山西省代县西北之雁门关)会晤。赵襄子趁会晤之机,命人刺杀了代王,天下人都知道这件事。赵王凶暴乖张,六亲不认,大王认为这样的人值得亲近吗?赵国出动军队攻打燕国,两次围困燕国的`首都来威胁大王,大王还要割让十座城池向他道歉。如今,赵王已经到渑池朝拜秦王,献出土地表示跟随秦国。如今,假如大王不顺从秦国,秦国将驱使赵国出动部队来进攻燕国,那么燕国的土地就不为大王所有了。假如大王跟随秦国,秦王一定高兴,赵国也不敢轻举妄动了,这就等于西边有强大秦国的支援,而南边解除了齐国、赵国对您的威胁,希望大王仔细地考虑一下。”

《史记》中的成语 14

卧薪尝胆

出处:越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。(《史记·越王勾践世家》)

翻译:越王勾践回国后,深思熟虑,苦心经营,把苦胆挂到座位上,坐着躺着就能仰头到苦胆,用餐时也去品味苦胆。

喻意:形容人刻苦自励,发奋图强。

《史记》中的成语 15

韦编三绝

出处:孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》,韦编三绝。(《史记·孔子世家》)

翻译:孔子晚年喜好研究《周易》,编撰《彖辞》、《系辞》、《象辞》、《说卦》、《文言》等解说《周易》的《易传》。孔子反复阅读《周易》,以致编连简册的'绳子多次断开。

喻意:比喻读书勤奋,治学刻苦。

《史记》中的成语 16

毛遂自荐

出处:秦之围邯郸,赵使平原君求救,合从于楚,约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕平原君曰:使文能取胜,则善矣文不能取胜,则歃血于华屋之下,必得定从而还士不外索,取于食客门下足矣得十九人,余无可取者,无以满二十人门下有毛遂者,前,自赞于平原君曰:遂闻君将合从于楚,约与食客门下二十人偕,不外索今少一人,愿君即以遂备员而行矣(史记·平原君虞卿列传)

翻译:秦兵围困邯郸,赵王派遣平原君去求救,到楚国签订合纵的盟约平原君约定与门下既有勇力又文武兼备的食客二十人一同(前往)平原君说:假如用和平方法能够取得成功,那就太好了假如和平方法不能取得成功,那么(我)就在华屋之下用歃血的'方式,也一定要合纵盟约签订再返回随从人员不用到外边去寻找,在门下的食客中选取就够了找到十九个人,其余的人没有可以选取的,没办法补满二十人(的额数)门下有(一个叫)毛遂的人,走上前来,向平原君自我推荐说:毛遂(我)听说先生将要到楚国去签订合纵盟约,约定与门下食客二十人一同(前往),而且不到外边去寻找可是还少一个人,希望先生就以(我)毛遂凑足人数出发吧!

喻意:比喻自告奋勇,自己推荐自己担任某项工作

《史记》中的成语 17

知恩图报

张仪的得到任用后,苏秦派来的门客也要告辞离去,张仪说:“在下是依靠先生的鼎力相助,才得到今天显贵的地位。我正要报答您的恩德呢,先生为什么要走呢?”门客说:“其实我并不了解先生,真正了解您的是苏秦先生。苏先生担心秦国攻打赵国,破坏合纵联盟,认为天下除了先生,就没有谁能够掌握秦国的大权的了,所以激怒先生,并派我暗中向您供应钱财,这些都是苏先生的策略。如今先生已被重用,我的使命也就完成了,请让我回去复命吧!”张仪说:“唉呀,这些计谋本来都是我以前研习过的,苏先生用在我身上,我却没有觉察到,我没有苏先生高明啊!况且我刚刚被任用,又怎么能图谋攻打赵国呢?请替我感谢苏先生,苏先生当权的时代,我张仪怎么敢奢谈攻赵?”张仪出任秦相以后,写信警告楚国丞相说:“当初我陪着你喝酒,并没偷你的'玉璧,你却诬赖鞭打我。现在你要好好地守护住你的国家,我要偷你的城池了!”

《史记》中的成语 18

完璧归赵

赵王得楚和氏璧,秦昭王欲之,请易以十五城。赵王欲勿之,畏秦强;欲与之。恐见欺。以问蔺相如,对曰:“秦以城求璧而不许。曲在我矣。我与之璧而秦不与我城,则曲在秦。均之二策,宁许以负秦,臣愿奉璧而往;使秦城不入,臣请完璧而归之!”赵王遣之。相如至秦,秦王无意偿赵城。相如乃以诈绐秦王,复取璧,遣从者怀之,间行归赵,而以身待命于秦。秦王以为贤而弗诛,礼而归之。赵王以相如为上大夫。

《史记》中的成语 19

不屈不挠

汉成帝时期,丞相王商为人实事求是,刚正不阿,敢于向恶势力作斗争,后人用“不屈不挠”评价他。有一年京城长安传出谣言说大水要冲进城了。汉成帝的舅父大将军王凤听到风声信以为真,劝汉成帝躲到船上去。大臣们随声附和,只有王商极力反对。他认为大水进城的说法纯属无稽之谈,如果皇上带头上船,百姓们更是像惊弓之鸟一样,会惹出麻烦。汉成帝派人调查,果然根本没有大水。皇帝很赞赏王商力排众议的胆识,对王凤惊慌失措的.表现十分不满,王凤对王商怀恨在心。后来王凤的亲戚琅呀太守杨彤玩忽职守,王商坚持罢免了杨彤的官职。王凤更加怨恨王商,卑鄙地诬谄王商,汉成帝最终听信谗言,将王商革职为民。

《史记》中的成语 20

破釜沉舟

出处:项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。(《史记·项羽本纪》)

翻译:于是项羽带领军队过河,把船沉入河底,砸破做饭的锅,烧了住处,每个士兵只带三天的粮食,用来表示士兵一定战死,没有一个想逃跑。

喻意:比喻决一死战,也比喻下定决心,不顾一切地干到底。

【《史记》中的成语】相关文章:

《史记》中的成语06-21

出自史记的成语07-23

《史记》成语及解释06-23

《史记》成语100个07-21

史记中的故事10篇03-08

《论语》中的经典成语11-04

《论语》中的经典成语07-30

论语中的成语01-23

初中生必学的《史记》经典成语90个09-19